图为羽芊正在创作。

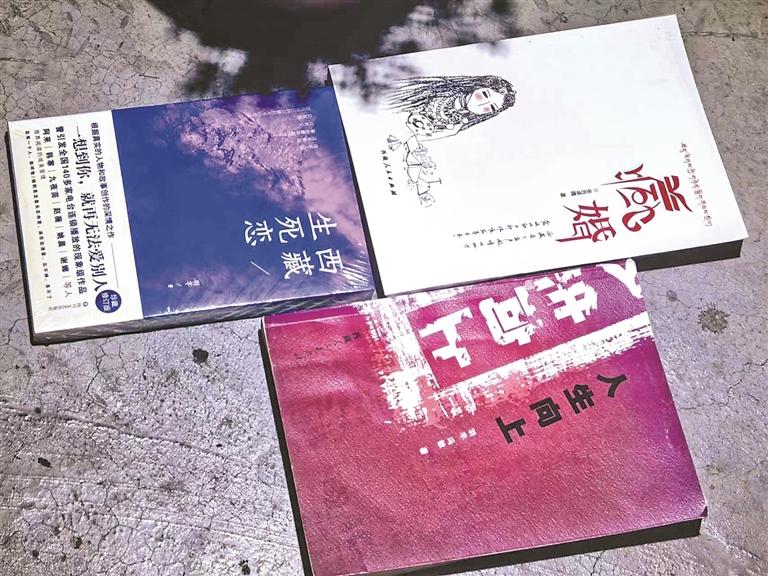

图为羽芊的文学作品。

图为羽芊的画作《野花》。

图为羽芊的恩杰晶果庄园。

图为羽芊正在作画。

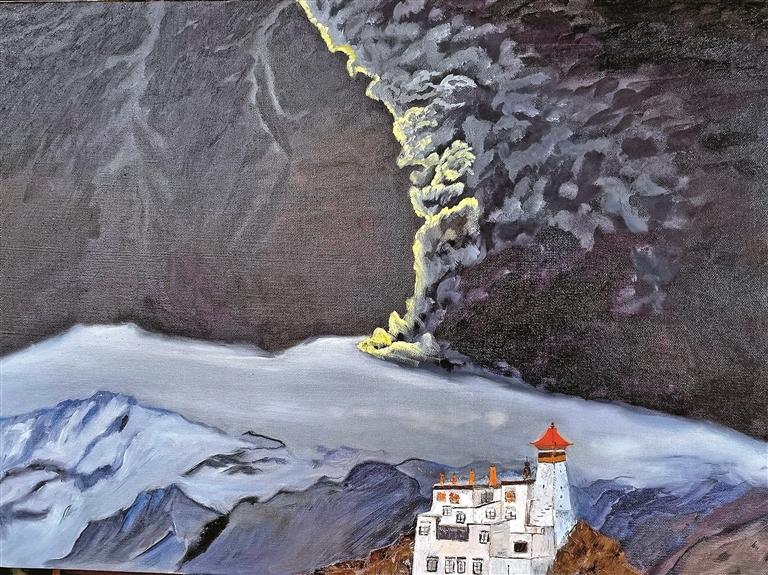

图为羽芊的画作《天外》。

图为羽芊的画作《老瓶与玫瑰》。

推开羽芊位于拉萨东郊的家门,目光首先被三面通体书墙温柔捕获。文学、历史、自然、科学,上万册藏书如沉默的智者静立。书柜一角,整齐摆放着《藏婚》《西藏生死恋》《金城公主》等十五部藏地题材作品,每一本都浸润着高原阳光的暖意。四处打量,书桌旁立着一个画架,未完成的油画上,藏北草原斑斓秋色正流淌在画布上,透露出她对光影与色彩天生的敏锐——这份未被刻意强调的油画天赋,悄然浸染着她的文学世界。

谁能想到,这位以细腻笔触描绘藏地女性命运、作品屡次带火西藏旅游景点的知名作家,早年竟与文学创作毫无关联。“写作纯属一场美丽的误会。”羽芊轻啜一口茶,笑意温婉如高原初雪。从小热爱文字的她从未想过以此为业,直到那部偶然写就的《藏婚》被小侄女传到网上,意外收获如潮反响。“写着玩,等写完已90多万字,笔也练熟了,就再没停下来。”90万字,不仅是一部小说的诞生,更是一个灵魂在文字旷野中找到归途的悄然转向。

从旷野流浪到故事采撷

羽芊的人生轨迹本身就如她笔下的故事般跌宕丰盈。灵魂穿梭于汉藏文化之间,1999年重返拉萨之前,她赶过早高峰地铁,挤过末班公交,最终在拉萨找到了滋养心灵的沃土。她身上流淌着不设限的洒脱,这早已成为她鲜明的生命底色。

她的故事匣子,藏满高原的呼吸与心跳。书房里,《藏婚》主人公“好好”的原型曾笑着“抗议”,“把我写这么好干吗?要真实!”于是《嘉好莲卓》里诞生了更鲜活的卓嘎与“好好”。《西藏生死恋》则源自好友公扎的真实人生——她像采集高原上的格桑花般,细心收集这些散落的故事,再用文字的丝线串成珠链。“西藏每天都有稀奇古怪又动人的故事发生。”羽芊眼神里闪着光,“我比较敏感,朋友聊天时有意思的事,自然就记下了。”这份对人间故事的珍视,与她迷恋花草的深情如出一辙。

庄园里的文学与生命的乌托邦

驱车15分钟,喧嚣的拉萨城被抛在身后。15亩的恩杰晶果庄园如秘境般在眼前展开。这里是羽芊对自然花草生命力的具象表达:紫椎菊热烈盛放,铁线莲优雅攀援,48种玫瑰在她亲手照料、改良后的土壤中纵情吐露芬芳,桃、梨、车厘子压弯枝头,后山的白菜土豆散发着清新的泥土气。这片生机勃勃的土地,是她灵魂的栖息地,也是她观察自然、汲取创作灵感的调色盘。她对每一株植物的痴迷,如同对待笔下的每一个人物。

在如今已高楼林立的拉萨城,这片在废墟上建起来的、堪称世外桃源的寂静山庄格外珍贵。更令人惊叹的是,它的主人正是眼前这位高产的女作家。“大部分生活在西藏的人心中都有一个旷野存在。”羽芊为庄园赋予了另一个充满诗意的名字——旷野牧蜂。而“牧蜂”,则是她人生实验的最新温暖篇章。为帮助患风湿的读者好友,她潜心钻研蜂疗,从文人变身为“蜂疗师”。如今,16箱蜜蜂已成为庄园跃动的灵魂,“我帮它赶天敌,它把蜜分我一半。”自产的藏蜜化作蜂蜜酸奶、蜂蜜黄瓜等创意甜品。鲜花丛中,五座“团团屋”静立花海,其中一座湛蓝如梦境——那是羽芊最痴迷的颜色,盛满童真与浪漫,仿佛将画布上的理想色彩搬进了现实。她说:“我不过是在现实中装点儿时梦想,也邀请他人来此绽放生命。”漫步园中,常能看到她沉醉于一片花丛,凝神观察光影变化,那是她在与自然进行最亲密的灵魂对话。

琴弦上的韧劲与人间的烟火气

画室一隅,一尾古筝静卧。羽芊信手拨弦,清越之音如山涧清泉淌过心间,也如画笔在空气中勾勒线条。从绘画书法、纪录片摄像到古筝演奏、专业摄影,她每入一行必钻透本质。“喜欢相机时,我花几个月拆装研究构造。”这份专注力源于理科生背景,更离不开家人无条件的支持——最初接触摄像,就斥资3万元购置了专业摄像设备。古筝因高原干燥音色有变,要不了两三年就得换一台新筝。家庭是羽芊生命最温柔的底色,因为家人对她的理解,才让她敢于在艺术道路上不断探索、不断前行。她的小儿子豆豆两个月大就被带往野外识草木、认鸟兽——这是母亲对自然之爱最直接的传承。“‘放养’才能保留天性。”羽芊言语间满是骄傲与柔情,“豆豆认字过千,感冒都只靠喝水睡觉自愈。”窗台鱼缸里缓缓爬行的田螺,书房阳光下浮动的茶香,无不诉说着这位“蒲苇般柔韧”的女作家,如何在尘世烟火中精心守护着内心的诗意旷野,并将这份对生命、对艺术、对花草的无限热爱,传递给身边至亲。

当读者因《西藏生死恋》远嫁藏北,当游客手持《藏婚》按图索骥探访西藏,羽芊的故事早已溢出纸页,化为无数人心灵的栖息地。她放牧着蜂群,更放牧着对生活永不枯竭的热爱——在恩杰晶果庄园的石墙下,在古筝颤动的余音里,在画布未干的油彩旁,在每一朵她深情凝望的花蕊中,这位孜孜不倦收集故事与生命之美的人,最终把自己活成了高原上一曲最温润动人的传奇。