抵达目标点位后,王思成(左)带领侦察员观察点位周边情况。李鹏 摄

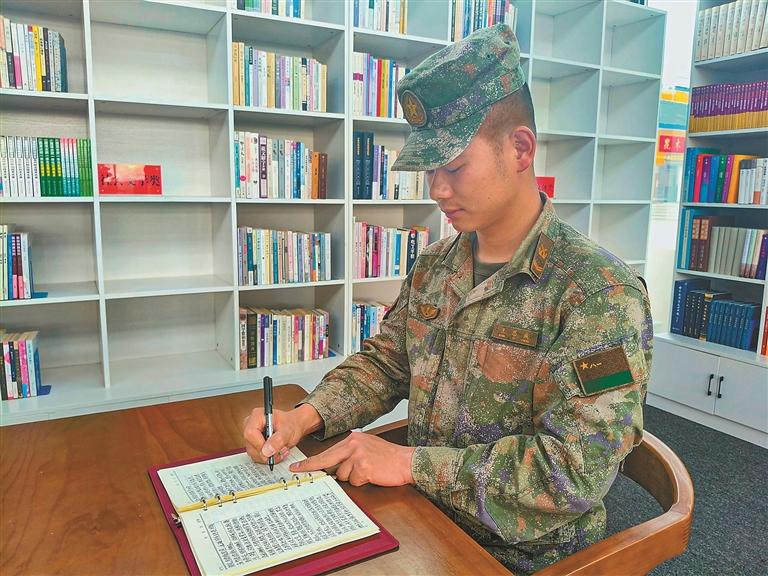

王思成在巡逻笔记中记录巡逻情况。陈超 摄

王思成(右一)带领巡逻队伍前往某山口巡逻。迟浩鹏 摄

高原初秋,晨光微染,西藏军区某部二级上士王思成踩着沾满晨露的作战靴,走在巡逻队伍的前面,他的脚步沉稳而坚定,脚底踏过碎石与草甸,发出沙沙的声响,回荡在这片寂静里,像一声声清晰的心跳。

队伍沉默地前行,只有沉重的呼吸声和装备偶尔碰撞的金属轻响。

当阳光终于完全铺满这片土地时,队伍爬上了一处制高点,王思成停下脚步,从胸前掏出望远镜,耐心地向远处的山口望去,镜片里,是绵延的边境线,是沉默的雪山,是苍茫的大地。他的目光在最细微的色彩、最不寻常的反光点上停留、分析、判断。

许久,他放下望远镜,转过身。阳光照亮了他帽檐下黝黑的脸庞和皴裂的嘴唇,那双明亮的眼睛里映着雪山、蓝天,和身后一群同样年轻而坚毅的面孔。

在高寒缺氧、风雪交加的边境一线,数百次的巡逻,王思成用双脚丈量雪域高原上的千里边防线,练出了一双“铁脚板”,扛起了“戍边人”的责任。他用行动带出了一支能吃苦、能战斗、能坚守的过硬班集体,用作为带出了一支“拉得出、上得去、打得赢”的过硬队伍。入伍十余载,王思成先后荣立三等功三次,班级三等功一次,获评“优秀共产党员”一次。

“王思成是我哨所最好的兵之一……”哨长闻路时常这样感慨道。作为哨长口中的好兵,王思成有着自己的“独家秘籍”,那便是十多年来始终伴随他的三本笔记。

巡逻笔记:

“班长站在前,我们就敢往前冲”

作为班长,王思成始终认为“喊破嗓子,不如甩开膀子”,在巡逻路上,他总把最险的路段留给自己,把最重的装备扛在肩上,他的那本巡逻笔记中详细地记录了巡逻路上的地标、数据。课余时间里,王思成都会进行背记,在日复一日的巡逻和一笔一划的记录中,他成为了一名“老边防”、一幅“活地图”。

一次边境巡逻,队伍需穿越一条湍急的冰河,河水最深处没过腰部,冰冷的水流让人直打寒颤。但王思成没有犹豫,根据自己的经验判断,率先踏入河中:“跟我来,抓住我腰间的绳子一起走!”他一边稳住身体,一边伸手扶住身后的战友,一步步将巡逻队伍中的10名战士安全护送过河。到达对岸时,他的身上早已被绳子勒红,但他只是笑着说:“没事,大家安全就好。”

令他印象最深的还是2021年的冬天,在一次巡逻任务中,队伍需要攀越一面近70度的冰坡,王思成第一个拿出冰镐,一脚一脚地在冰面上凿出落脚点,为身后的巡逻队伍开辟出一条安全的攀登路径。在他的带领下,战士们紧随其后,相互协助,最后全员成功登顶,站在雪山之上,望着远处辽阔的国土和身后战友们坚毅的脸庞,王思成抹了一把脸上的冰霜,说道:“我们踏出的每一步,都是祖国的领土,我们守在这里,祖国和人民就能安心。”

“班长在前面,我们心里就特别有底!”上等兵何建国回忆起过往坚定地说道,看到他毫不犹豫地往前冲,我们就觉得,再大的困难也能克服。这种“看我的、跟我上”的无声行动,胜过千言万语,凝聚起了整个队伍的士气和信心。

知兵笔记:

“战士的事,就是我的事”

“带兵先带心,爱兵要知兵。”王思成的抽屉里,还放着他的另外一本笔记——知兵笔记,上面记着班里每名战士的生日、家庭情况、性格特点,甚至连谁对海鲜过敏、谁有腰肌劳损都记得清清楚楚。

新兵下连时,因不适应部队节奏,经常偷偷想家,训练时也提不起劲。王思成发现后,并没有简单说教,而是在一名新兵生日那天,带着班里的战士们一起煮起了长寿面,庆祝间隙,他主动引导了话题,讲自己刚入伍时的经历,帮新兵分别制定“成长小目标”。渐渐地,新兵不仅适应了部队生活,还主动报名参加连队文艺骨干培训,成了班里的“开心果”。

去年年底,有战士的母亲突发重病,家里急需用钱。得知消息后,王思成主动了解情况,立即帮该战士向连队申请了困难补助,并毫不犹豫地自掏腰包、倾囊相助。王思成对其叮嘱道:“在部队好好干,家里的事不用太担心,一切都会好起来的。”

这些年,王思成带过的兵里,有2人考上军队院校,30余人转为士官,18人成为连队骨干。12人因表现突出被推荐入党。每当战士们取得成绩,他总说:“看着大家成长,比我自己获奖还高兴。”

家庭笔记:

“一家少聚,只为万家团圆”

深夜,王思成打开柜子取出了他的第三本笔记——家庭笔记。回首这些年的军旅生活,令他深深牵挂的还是远方的家和亲人。这些年来,每当夜深人静,他总会将心里的那份温软写进日记本里,随着月光洒满素白的纸张,一幕幕温情的故事跃然纸上。

“媳妇儿,今年春节……我又回不去了。”这样的电话,王思成已经记不清打了多少次。电话那头,短暂的沉默后,总是那句令他熟悉又心疼的回应:“没事,你守着大家,我守着小家,安心工作,注意安全。”

王思成的妻子张修琼的手机里,存着许多高原的照片,那是丈夫戍守的地方。她想通过这种方式,努力参与他无法归家的生活。

“选择边防,就是选择奉献;当了班长,就要扛起责任。”这是王思成对自己的承诺,却也意味着对家人的亏欠。

孩子深夜高烧,是妻子一个人冒着大雨送去医院;家里水管爆裂,是妻子咬着牙独自修理;双方父母生病,是妻子忙前忙后、独自承担着照顾家庭的责任。

然而,在张修琼看来,这些“亏欠”却是她独有的“骄傲”。

选择了他,就是选择了他的一切,包括他的使命与他的坚守,张修琼在电话采访时说:“他总觉得亏欠我,但我从不这么认为。他守护着万家灯火,其中就有着我们的小家这一盏。我们的‘不圆’,换来的是无数个家庭的‘圆’。”

这份理解,跨过千山万水,抵过高原之巅,成为了王思成和战友们最坚实的精神支柱。正是妻子的无私,消解了他的后顾之忧;正是这份包容,让他能更加坚定地屹立于风雪边关。

如今,王思成依然带领着四班战士,穿梭在边境的雪山、河谷之间。他的身影,就像边防线上的一棵红柳,扎根贫瘠土地,顶风傲雪生长。在这片雪域高原上,正是无数个像王思成一样冲锋在前的班长,成为了稳心聚力的“强心剂”和指引方向的“领头雁”。他们用冲锋的姿态,点燃了战士们心中的热血,凝聚起了一个个钢铁般的意志,在祖国的边防线上,共同筑起了坚不可摧的钢铁城墙。