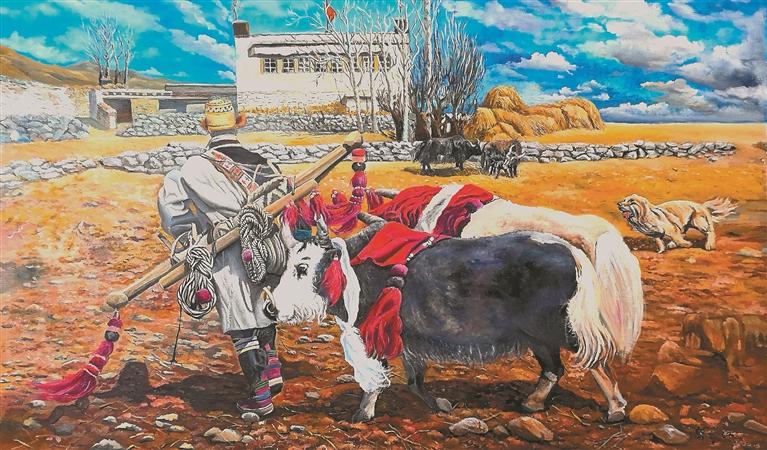

图为邹文江油画作品《春耕暮归》。

图为邹文江油画作品《恩爱》。

图为邹文江在下乡写生期间与其他艺术家交流。

图为邹文江在家创作。

图为邹文江与著名军旅画家敬庭尧老师在作品前合影留念。

图为邹文江油画作品《草原新景》(局部)。

图为邹文江油画作品《田野间的劳作时光》(局部)。

清晨八点,拉萨城尚未完全苏醒,北郊一栋藏式小院里已经亮起温暖的灯光。

已过花甲之年的邹文江站在画架前,调色板上的油彩散发着松节油特有的气味。他微微眯起眼睛,反复调整着画笔的力度,试图在画布上捕捉那抹转瞬即逝的晨光。这就是邹文江退休十年来的日常。

“1982年,我参加工作,长期从事西藏教育宣传事业,拍摄制作的影视、摄影作品曾获得国家级和自治区级奖项。”邹文江的电脑里,至今仍存储着数十万张西藏各地的照片——从藏北羌塘草原到藏南谷地,从阿里高原到林芝林海。这些不仅是他的工作资料,更是他创作的素材库。在他心中,始终有个梦想,那就是用父亲深爱的画笔,来描绘他深爱的这片土地。

邹文江是一个名副其实的“藏二代”,父亲邹开华曾担任西藏大学党委书记,在书画方面颇有造诣。他从小耳濡目染,对色彩和构图有着天然的敏感,却未能接受专业绘画训练。

邹文江拿着自己创作的连环画《江孜英雄魂》向记者介绍:“退休后,我以江孜保卫战为主线创作了小说《江孜英雄魂》,并为文章手绘草图,形成连环画进行出版,这可能就是我想要学习油画创作的契机。”

“《牧归》是我的第一幅油画作品,描绘的是牧民春耕回家的场景。”邹文江指着画室一角已经完成的作品说道。画面上,夕阳余晖中,牧民背着传统农具赶着牦牛缓缓归来,远处炊烟袅袅,浓郁的生活气息扑面而来。

这幅作品的灵感来源于邹文江的摄影作品。“2013年在驻村期间,我拍完照回村委会的路上,遇到几户村民春耕结束准备回家,就顺手拍摄了几张照片。”邹文江说,这组照片是他摄影生涯中比较有分量的作品,当时觉得照片无法完全表达内心的感受。后来在学习油画时,他的第一反应就是要重现当时的场景。

“作为摄影记者,我太知道那一刻有多美了。相机‘咔嚓’一声,光线、色彩,瞬间定格。可当我拿起画笔,才发现我看见了,却表现不出来。”邹文江坦言,自己绘画的最大障碍来自色彩感知和光影捕捉。这种“眼高手低”的痛苦,促使他开始了艰难的求学生涯。他放下资深记者的身份,像一个懵懂的学生四处请教。

回族水彩画家乌斯玛是他请教最多的人之一。“邹老师来找我时,非常谦虚。他的构图极具张力,这是几十年新闻摄影生涯赋予他的独特视角。”乌斯玛回忆道,“但说到油画语言,特别是色彩的微妙关系和光线的塑造,他确实是从零开始。我记得他总是把颜色调‘死’,画面发闷,没有空气感和空间感。”

在乌斯玛的指导下,邹文江开始了训练。同一个场景,比如院子里的一个水缸,他会在清晨、正午、傍晚分别写生,疯狂地研究光线如何改变物体的色彩和影调。他画废的画布堆满了墙角,调色板上的颜色却从最初的脏、乱、闷,逐渐变得清澈、和谐而丰富。

“我开始理解了,原来阴影不是简单的灰色,里面藏着蓝、紫甚至绿;阳光下的暖色,需要冷色的阴影来衬托才能跳出来。”他指着画作《草原新景》中雪山的背光面,“你看这里,我用了群青和玫红去调,这样才能表现出雪山的冰冷和空气的透明感。这在两年前,我是完全无法理解的。”

坚持,也成为了邹文江油画创作四年来最好的注脚。从最初的生涩到如今的娴熟,他完成了近百幅油画作品,其中80%以上都在描绘新西藏的风貌。

谈起为什么不继续从事更为熟悉的摄影行业,而要在花甲之年挑战自己。邹文江说:“我亲眼见证了西藏如何从封闭走向开放,从贫困走向小康,西藏人民的生活是如何从食不果腹到‘全面小康’。父亲那一代画家主要描绘西藏的传统风貌,而我想展现的是西藏的发展变化,想把自己眼中的‘新西藏’展现给更多人看。”

在邹文江的画笔下,《草原新景》展现的是牧民骑着摩托车放牧,蓝天白云下,现代化的交通工具与远处的雪山相映成趣;《记忆——纪念修建川藏公路》描绘的是十八军战士修建川藏公路时的险峻场景,崇山峻岭间,奔腾不息的怒江咆哮而过,正在修路的十八军战士显得渺小又伟大;《边陲人家》记录的是一户边境牧民家庭悠闲放牧的生活场景……他的作品中,既有圣洁的雪山、辽阔的草原、成群的牦牛,也有现代化的学校、医院、民居和牧民的笑容。

谈及未来,邹文江计划以“西藏百景图”为主题进行创作,系统展现西藏自然风光和人文变迁。“我还会继续画下去,直到画不动为止。这是我的西藏情缘,也是我们这代人的使命。”

夕阳西下,邹文江又拿起画笔,在画布上细细点缀着光影。调色板上的色彩在灯光下闪烁着温润的光泽,就像邹文江笔下那些永远充满阳光的西藏景象,温暖而持久。在这些色彩中,我们看到的不仅是一位艺术创作者对美的追求,更是一代人对这片土地最深情的告白。从镜头到画笔,从记录到创作,邹文江用自己的人生轨迹,诠释着对西藏不变的热爱。